Les algarades en #Guadeloupe autour des diverses lectures politiquement possibles de la traite et de l’#esclavage des #Noirs et de leurs légitimations juridiques prennent de l’ampleur. Après être resté silencieux, Louis Sala-Molins, professeur émérite de philosophie politique des universités de Paris l et Toulouse 2, très souvent vilipendé comme étant, par ses écrits, à l’origine d’une lecture “trop dure” et, en fin de comptes, “ historiquement irrecevable” du Code Noir, répond à ses détracteurs.

L’Histoire n’est jamais neutre : tel est le b a ba de la réflexion philosophique à son propos. Rappelons à qui prétendrait le contraire que « l’historien est, lui aussi, histoire » (Edgar Morin) et qu’il lui est humainement impossible d’approcher cette discipline, quoi qu’il raconte, de façon archangélique et désincarnée. Inutile, par exemple, de faire l’inventaire des diverses lectures de la Révolution française, de celles de Guizot et de Thiers à celle de Guérin, en passant par celles de Jaurès et d’Albert, pour arriver enfin à celle de Furet en attendant la suivante, chacune d’elles ayant constitué à tour de rôle la bonne référence pour approcher en toute objectivité ce grand chapitre de l’histoire de la grande Nation.

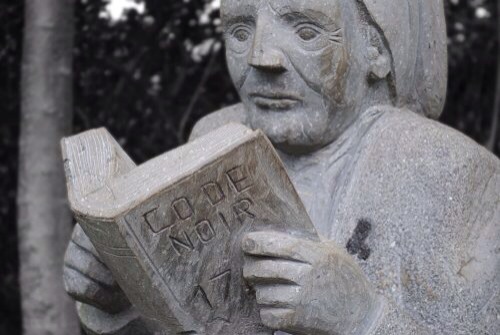

Datant de bien avant la Révolution, continuant d’abord puis s’éclipsant sous elle, réapparaissant avec Napoléon et ne disparaissant du droit d’en France qu’à l’aurore de la IIe République, la traite et l’esclavage des Noirs ne sauraient être approchés sans tenir compte du schéma juridique qui légitime ce grand brigandage de jadis, qualifié par le législateur français en 2001 de « crime contre l’humanité ». Cette légitimation connut un moment majeur : la promulgation en 1685 par Louis XIV d’un édit, très tôt généralement appelé Code Noir, contenant la loi et les prophètes de la façon dont le Roi entendait que ses sujets réglassent l’ordinaire et l’extraordinaire de leurs esclaves. D’autres édits vinrent enrichir, amender, ramollir, alourdir cette législation esclavagiste, qui, sans hiatus, bestialisait au mieux, chosifiait au pire l’esclave noir ; législation dont la totalité ne tombait en désuétude qu’à l’abolition de l’esclavage en 1848.

Ces deux mots – bestialiser, chosifier – font aujourd’hui scandale aux yeux de certains historiens de l’esclavage et du droit, soucieux d’inscrire l’édit de 1685 dans une évolution sereine de la parole juridique, tout en relevant ici et là de l’incongru dans la prose royale. Le Code Noir veut qu’on baptise les esclaves : on ne baptise ni les chèvres ni les boucs. Il veut aussi qu’on les nourrisse : on ne nourrit ni les pioches ni les pics. Ils ne sont donc ni bestialisés ni chosifiés, protestent-ils.

Pourtant, ces sens, avec ces mots ou avec d’autres, sont franchement retenus et violemment soulignés par des esprits aussi alertes que celui de Raynal, de Diderot, de Condorcet, de Jaucourt, de Schoelcher et j’en passe. Ils lisent le Code Noir, observent la réalité de la vie tragique des esclaves. Pour eux ce n’est pas de l’histoire ni de la mémoire, c’est du présent. Aux Îles à sucre les esclaves sont traités comme des objets, comme des bêtes, relèvent-ils. Ils lisent et les lois d’en France et les lois des Îles françaises à esclaves. Et comparent aux lois d’ici celles de là-bas.

Et voila que, soudain étrangement obtus, ils n’auraient pas remarqué que le Code Noir, obligeant les maîtres à baptiser les esclaves et à les nourrir, les sortait élégamment des catégories peu glorieuses de « pioches » et de « bêtes de somme » et les élevait à la dignité de l’homme et au privilège du chrétien ! Ces grands esprits n’en tenaient cure. Serait-ce parce qu’ils auraient relevé, dans le glacial des mots de la loi et légitimée par eux et par elle, l’existence, là-bas, d’une pratique convenant aux bêtes et aux choses, ne pouvant convenir à des hommes, des femmes, des enfants ?

Il est donc urgent de relire le Code Noir, d’en préserver le sens et d’en réécrire l’histoire. Heureusement, c’est possible. Et facile : on a l’embarras du choix entre plusieurs lectures, toutes sereinement « objectives », bien entendu… Celle de l’historien du droit, de ses belles continuités et volte-faces, ne sera pas celle du trafiquant négrier ni celle du propriétaire d’une plantation aux Îles. Celle du chroniqueur des pouvoirs établis, tous soucieux de paix sociale, divergera de fond en comble de celle du révolutionnaire. L’économiste le lira autrement que le spécialiste en histoire politique des Îles à esclaves. Le missionnaire n’en proposera pas la même lecture que le tabellion. D’autres encore…

Lacéré, fouetté, humilié, affamé, étampé, fleurdelisé au fer rouge, roué, amputé, l’esclave en raconterait tout autrement l’histoire et en illustrerait tout autrement le sens. Dénoncerait-on dans le récit de l’esclave le manque d’une « objectivité », qu’il ne revendiquerait même pas ?

L’esclave : homme ? bête ? objet ? Et depuis quand bêtes et objets auraient-ils droit à la parole ?

Si l’esclave l’avait eue, de préférence juste après avoir été taillé jusqu’aux os par le fouet, il nous aurait vraisemblablement étonnés par la finesse et l’espièglerie de ses explications sur le côté protecteur d’une loi qui limitait à cinquante le nombre de coups que le maître pouvait lui asséner quand cela lui faisait plaisir, et sur le bon esprit du maître, bien conscient que son fouet ne punissait pas un singe, mais taillait bel et bien un homme. Le bon esprit du maître qui, couchant à l’impératif de son rut avec une Négresse, savait bien qu’il ne copulait pas avec une guenon, mais qu’il violait une femme. Il aurait été intarissable, l’esclave… D’interminables veillées qu’il nous aurait remplies dans la bonne humeur et en sirotant du rhum, retour des champs, à nous illustrer l’ « art et la manière » avec laquelle la loi des maîtres protégeait les personnes des esclaves et leurs amours.

En 1987, après une absence quasi totale de ce texte en librairies depuis presque un siècle, le Code Noir est réédité. Robert Badinter, ancien ministre de la justice, garde des Sceaux et, à cette date, président du Conseil constitutionnel, en présente son analyse dans un long article publié dans Le Nouvel Observateur. Titre de l’article : « Le droit d’être une chose ». Sous-titre : « Au XVIIe siècle, les juristes ont minutieusement codifié le non-droit de l’esclave et traduit l’horreur absolue en termes de loi ». De toute évidence, concluront les historiens d’un Code Noir light, cet éminent juriste ne sait pas ce que « chose » et « non droit » signifient « en termes de loi ».

La lecture light du Code Noir qui semble vouloir s’imposer aujourd’hui pour remplacer celles qui en soulignaient le monstrueux semble offrir un double avantage. Premièrement, elle ringardise le sentiment de révolte exaspéré… artificiellement par « des ignorants » chez des descendants d’esclaves, dont on a l’impudeur d’insinuer qu’ils auraient vaqué tranquillement depuis toujours à leurs affaires sans aucunement se soucier du tragique de leur histoire. Elle neutralise en second lieu, quoi qu’on prétende ici ou là, l’idée même qu’on puisse demander réparation. Réparation de quoi, grands dieux, si le droit est resté « protecteur » du début à la fin du gigantesque brigandage ?